2024年4月26日20:00~21:00 に、イベント「教育で活用できるプロンプトエンジニアリング入門」(開催の広報記事)を開催しました。この記事では、その開催報告と振り返りを記します。

概要

ChatGPTに代表される生成AIが注目を集める中、教育現場でも生成AIを活用する動きが始まっています。生成AIを効果的に活用するためには、AIへの指示出し文であるプロンプトの作り方が重要になっています。実際、効果的なプロンプトを模索するプロンプトエンジニアリングという分野が発展してきています。そこで、以下の内容を扱いました。

- 生成AIの近況

- 教育における生成AIの活用

- プロンプトエンジニアリング入門(プロンプトの作り方)

時間の都合上、プロンプトの共有ではなく、質疑応答と情報共有を行いました。プロンプト共有を期待されていた方、申し訳ございません。

資料(スライド・動画など)

LearnWiz One: https://app.learnwiz.one/events/2106331202

アンケート

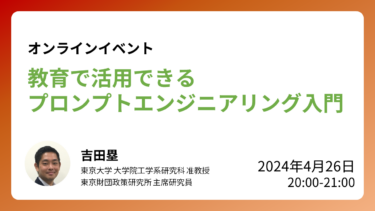

アンケート結果の一部をこちらに記載いたします。YouTube の同時視聴者数は 130 名で、16名の方が回答してくださいました。

イベントの全体評価

イベントの良かったところを教えてください

- プロンプトや留意すべき点を具体的に見せて頂き、大変参考になりました。

- 昨年も参加させていただきましたが 本当に工夫一つでと思うばかりです

- 問いをGPTに作らせたり ほしい回答のための問いをもう一度問い合わせるなど、アイデアがありうれしくなりました。また参加させていただきたいと思います

- 最新の情報

- 具体例を共有してくださったこと。参加者の方の情報共有の場があったことが良かったです。

- とっても分かりやすかったです。

- 改めてプロンプトの大切さを知れました。様々な情報源も提示頂き良かったと思います。

- 自身のコメントを拾ってもらえて、コメントいただき、ありがとうございました。(プロンプトを生成系AIに尋ねる)等を記載しておりました。

- 基本的なことがよくわかった。

- 先生による生成系AIの総論的説明だけでなく、参加者からの有意義な情報も得られた。

- 生成AIを日常使いしてますが,自分のやり方が固定化してきている感もあったので,条件設定の仕方や区切り記号などについて勉強になりました。1時間でかなり網羅した情報を提供をしてくださったと思います。ありがとうございます。

- プロンプトを作ってもらうという手は考えていなかったので、目からうろこでした、

- 最新情報や関連情報を収集することができた.質疑応答を聞いて,擬似的な意見交換のような体験もできた.

- 就活のエントリーシートと生成AIの関係性について、前職では元SEとして意見を求められていました。日々の業務に逼迫して、インプットもアウトプットも出来ませんでした。今回、塁先生の説明をたまたま聴けて、教員側でAI活用する際にGPT3.5と4の違い、MS-Copilot のWin11版を活用する方法のきっかけになりました。

- 例示しながら解説いただき分かりやすかった

ワークショップの改善できるところを教えてください

- とくにありません

- 少し、早口に感じました。

- 完成されたイベントでした。改善点などありません。

- 特にありません。吉田先生的なデリバリーでとてもいい感じです。

- かつての「反転学習」のように、講義に参加する前に「予め、当日行いたい課題」を求めておき、当日は「ここでしかできないこと」をオンタイムで行うのが良いかもしれません。

- タイムマネジメントかな。

- 1人で話し続けるのではなく、適所でワークタイムを取ると双方向性があって良かったのではないか。

- 事前に資料も提供してくださっていたし,早口でもついていけました。時間的に1時間30分でもよかったと思います。

- プロンプトくらいはわかりますが、区切り文字という意味が解らないほどの初心者です。生成AIを使う際の専門用語の説明を資料に入れてもらえると嬉しいです。

- 他者の質問やコメントを見ると,参加者は自分を含めてある程度使い慣れている人のようで,効率が少し悪かったと思う.レベル分けしたほうがよいと思いました.

今後扱ってもらいたい生成AI関連のテーマ

- やはり授業や試験での活用法、採点などの事務負担軽減策について知りたいです。

- いまはありません

- 最新の情報が聴ける場 を続けてください。

- 特定の分野でどの程度進んでいるのか、例えば、工学などの分野にて。立命館の清水先生が電動機の形状設計をさせているようです。

- 初学者でも、少しの工夫で裏技(知っているからこそできる)ようなものが、イベント内にも、少し、含まれているとよいかもしれません。

- 実際の授業での様々な使用例

- ELSI(倫理観)

- 高校で教員をしています。生徒に効果的に使わせて学習させたいのですが,抵抗の大きいことだと感じています(特に同僚から)。。生徒に使わせるための何かいい方法や効果的な活用方法はありますか。使い方を教えないで,下手に使ったり,良し悪しの感覚をつかまないうちに大学生になるのを心配しています。代わりにレポート作成などさせて,自分が学ばない,成長しないということにならないでもらいたいと思っています。

- 学習者が生成AIを使っていることを前提として、どんな課題や試験をすれば評価できるんか

- 大人数の科目で、学生生徒が悪意を持って生成AIをつかって、小テスト課題を使い、回答する場合があり、問題としています。教員側で見抜くAIもあるとは知っていますが、評価の質や、公平性を保つにはどうしたらいいか。

振り返り

ご参加および情報提供ありがとうございました。次回はプロンプト共有を予定しています

イベントに、多くの方にご参加いただき、また貴重な情報をシェアしていただきありがとうございました。皆様からいただいた多様な情報は非常に参考になりました。

また、タイムスケジュールの管理が不十分であったため、プロンプト交換の時間を十分に確保できなかったこと、申し訳ございませんでした。次回のイベントでは、参加者の皆様によるプロンプトの共有をメインのテーマにしたいと考えております。

また、今後は主に月末の金曜日20:00-21:00にイベントを実施する予定です。スケジュールが合いましたらご参加いただけるとありがたく存じます。

おわりに

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

これからもより良い学びの環境を提供したいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

東京大学大学院工学系研究科 准教授/東京財団政策研究所 主席研究員 吉田塁