2025年3月21日17:00~19:00に、東京財団政策研究所シンポジウム「生成AIがもたらす教育パラダイムシフト:生成AIの国際動向と教員の学びを支える実践紹介」(開催の広報記事)を開催しました(当該研究所における開催報告)。この記事では、その開催報告と振り返りを記述します。

概要

2022年11月以来、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な発展は社会に大きな影響を及ぼし、教育現場での活用可能性も広がっています。ところが、教員の負担は年々増加しており、学びを支える教員への支援が十分と言える状況ではありません。

そこで、東京財団政策研究所 研究プログラム「学び続ける教員を支える生成AI に関する学びの場づくり」(研究代表者: 吉田塁)では、教育現場における生成AIへの 理解の深化と活用の促進を目的とし、教員が最新の情報を含む形で生成AIの理解を深め、実践知を効率的に共有し合える環境の構築に取り組んでまいりました 。

資料(スライド・動画など)

東京財団政策研究所 研究プログラムのページにございますので、そちらをご覧ください。

https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4713

アンケート

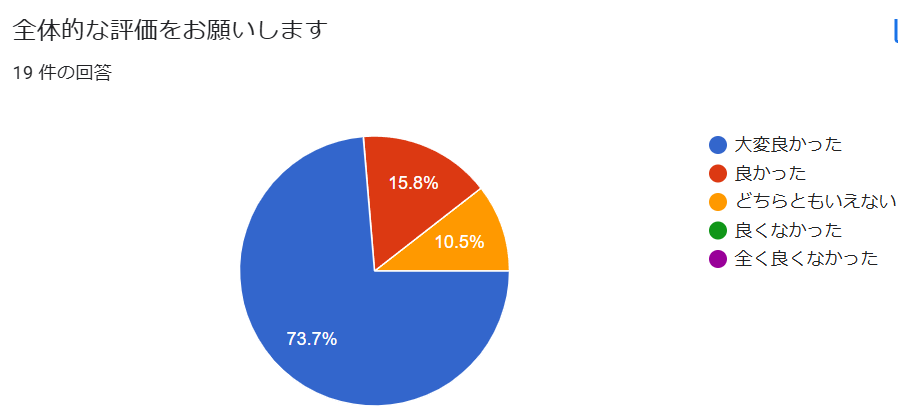

アンケート結果の一部をこちらに記載いたします。YouTube Liveの最大同時視聴者数は61名で、19名の方が回答してくださいました。

イベントの全体評価

シンポジウムを通して得られた学びや気づきを教えてください

- 時間も気力もなく、自分では決して集めきれない膨大な量の各国の生成AIの研究・取り組み状況や国内の活用事例等をお聞きできました。まだまだ生成AIについて及び腰でしたが、気軽に日常に取り込んでいきたいと思いました。

- 生成AIの現地点を考えるきっかけになりました。

- アーカイブで拝聴したかったため、申し込みました。

- AIの進化スピードの速さ、AIの「反省」能力獲得、中国の台頭と日本の出遅れ(かなり危機感を感じる)

- 視野が広がる大変学びの多いシンポジウムでした。須藤修先生のおっしゃていた、未来を生きる子供たちが「使われてはいけない」「使いこなす」ために授業改善(PBL)が大切だと深く学びました。また、今お話ししてくださった人の5感。そして第6感。非常に大切だと思いました。山本様の未来への展望や梶様の未来の授業へのご発言も感銘を受けました。PBLの学びを支える子供たちの学びの過程を支えるには教師1人で生徒40人は厳しいですが、AIの活用が大切になると思います。教師はどんどん伴奏者となって子供たちの多様な学びが展開されるよう勉強を重ねて行きたいと思いました。原初の時代から人が人として生きるために必要な創造する力を高め、生成AIなど今後さらに進化する科学技術で活かしていけるような力を子供たちの幸福な未来のために関与できる教育の可能性について世界が広がりました。そのためには、子供たち一人ひとりに山本様や梶様のような社会に貢献する意欲が根底に必要であるように感じました。ありがとうございました。

- 須藤先生の生成AIに関する国際的な動向の解説の基調講演が大変ためになりました。今のままでは、日本は負け続けていると(勝ち負けではないのかもしれませんが)。デジタル人頭税を払い続けることになりますね。

- 「まなびあい」は助かります。

- 生成AIに関して、なんとなく持っていた知識やイメージを補強したり修正したりするとても貴重な機会となりました。

- 生成AIが世界的にどのように、どの程度まで現在開発されているか、また、今後の展望に関する情報が得られた。

- 生成AIの歴史的な部分や、他国との相違点などに気付けたのは良かった。それらに加えもう少しフィールドワークの内容なども聞けたら「理論と実践」を両方聞くことができてよかったなと感じました。

- AI開発の全貌が分かって、ためになりました。欧州の取り組みの中に、Habermas Machineがあるのを知って驚きました。AI活用の1つの方向性だと思います。

- まだまだ勉強不足なところはあるのですが、生成AIの国際動向について少しキャッチアップできた気がしています。AIの民主化のお話を聞いた時に、以前はプログラミングを学んだ一部の人しか扱えなかったものが、一般人でも扱えるようになったからには、AIリテラシーを学校でも教える必要があるなと思いました。

- アメリカ等海外の様子が歴史的背景や経緯とともにうかがえた点が大変勉強になりました。

- 生成AIの利活用は避けて通れないため、どう使っていくのかを学生に伝えていくことが大切だと痛感しました。

振り返り

須藤先生のご講演から世界的な情勢が俯瞰的かつ具体的に把握できました

基調講演として須藤先生からは、国際的な AI ランキングや資金の投入状況、AIの大衆化、AIによる人間の強化など幅広いトピックでお話しいただきました。

日本だけでなく、OECD AI 専門家メンバーなど含めて世界的に活躍されている須藤先生からのお話は、俯瞰的ながらも具体的な事例も挙げてくださり、各国で様々な専門家の方々と交流があるからこそ得られる知見が豊富でした。

私が情報収集する場合は、情報が多いこともあり、デスクトップサーチになりやすいですが、人的なネットワークを活用した情報収集も重要であることを改めて感じさせていただきました。

学生も含めたパネルディスカッションでは学生ならではの意見も聞けて良かったです

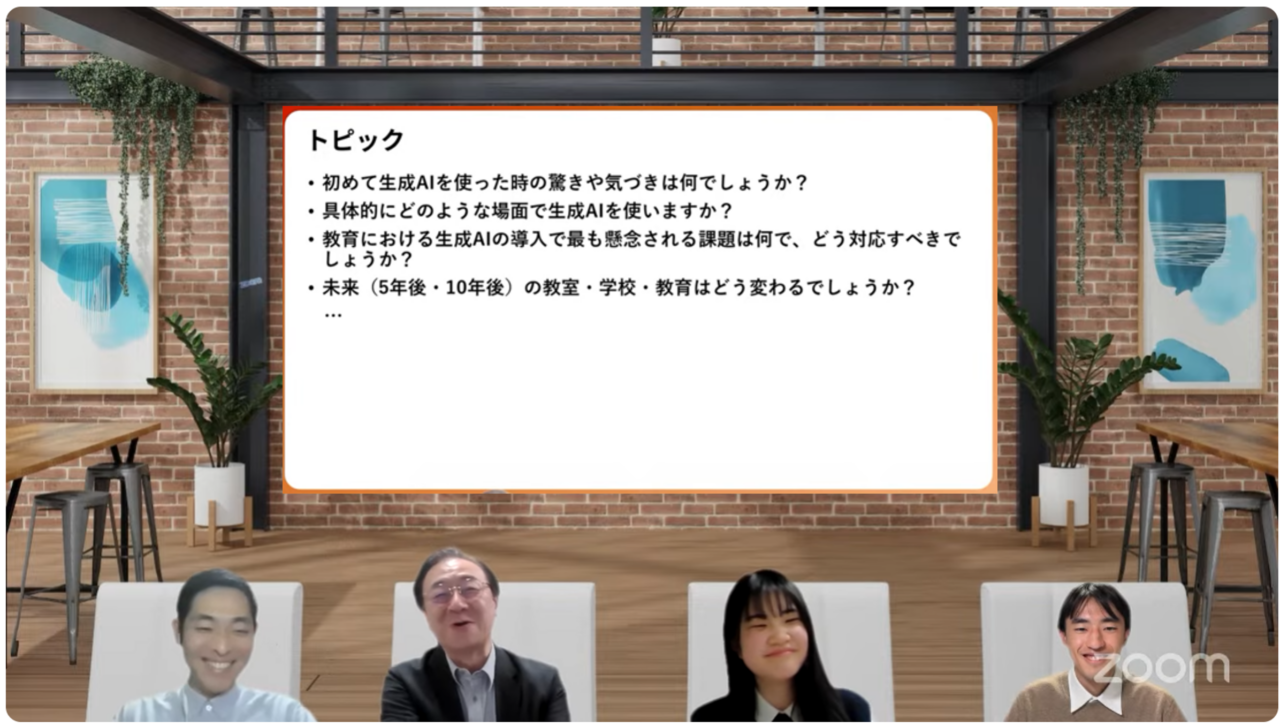

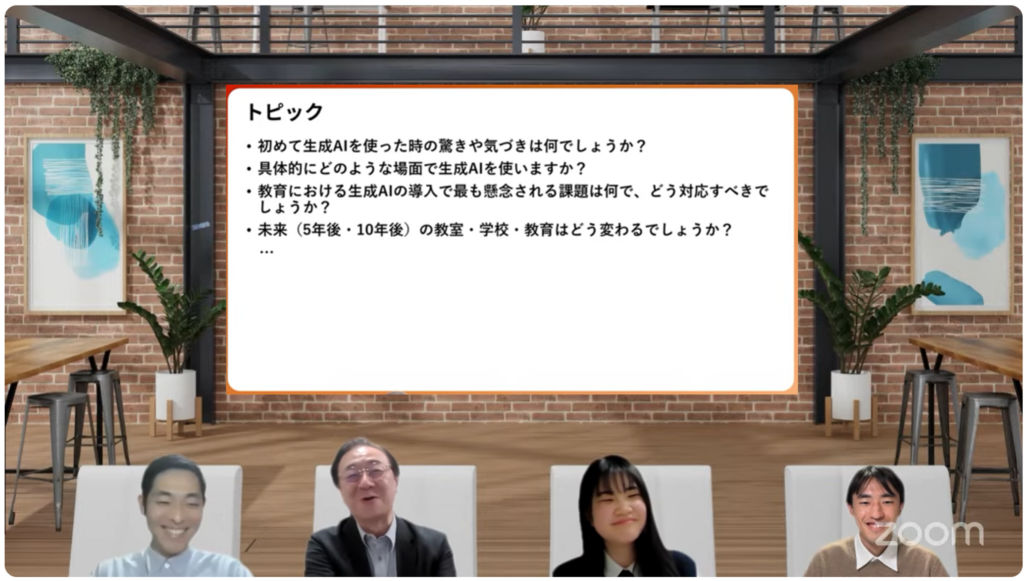

須藤先生、本研究プロジェクトに参加してくれている学生2名と私でパネルディスカッションを実施いたしました。

詳細は是非動画をご覧いただければと存じますが、意外と生成AIを利用されたときに驚きはなかったといった意見や、学生からは未来の教室であっても教員と生徒の関係性は変わらないでほしいというような意見も出てきて、各視点での興味深い意見交換ができました。

この1年を振り返る良い機会となりました

本シンポジウムでは主に研究プログラムの成果を中心に、私が行った活動もご紹介させていただきました。

大規模公開講座や毎月末のイベント、各所での講演、官公庁における兼務、コミュニティーの運営、ポータルサイトの開発と公開など、自分ながら様々な活動をしてきたなと感じております。

本研究プログラムは本年度で終了となりますが、情報発信や研究は引き続き行っていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

おわりに

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

これからもより良い学びの環境を提供したいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

東京大学大学院工学系研究科 准教授/東京財団政策研究所 主席研究員 吉田塁